ビジネスパーソンのための、学習習慣をつける〈マル秘〉技術〈 第2回 〉 挫折3大パターンを乗り越え、「続かない…」を次こそ習慣化する3ステップ!

講師:古川武士

習慣化コンサルティング株式会社 代表取締役

自己投資した学習が習慣化すると、仕事での成果に結びつくだけではなく、あなたの人生がより豊かになります。しかし、「習慣化」の難しさは誰もが抱える悩みの種。

第1回では、「習慣化」を妨げる理論的な背景や、実践にあたって押さえておきたい原則について説明しました。第2回の今回は、「学習習慣をつける技術」の3つのステップをご紹介します。これを押さえれば、あなたの「習慣化」はきっと成功するはずです。

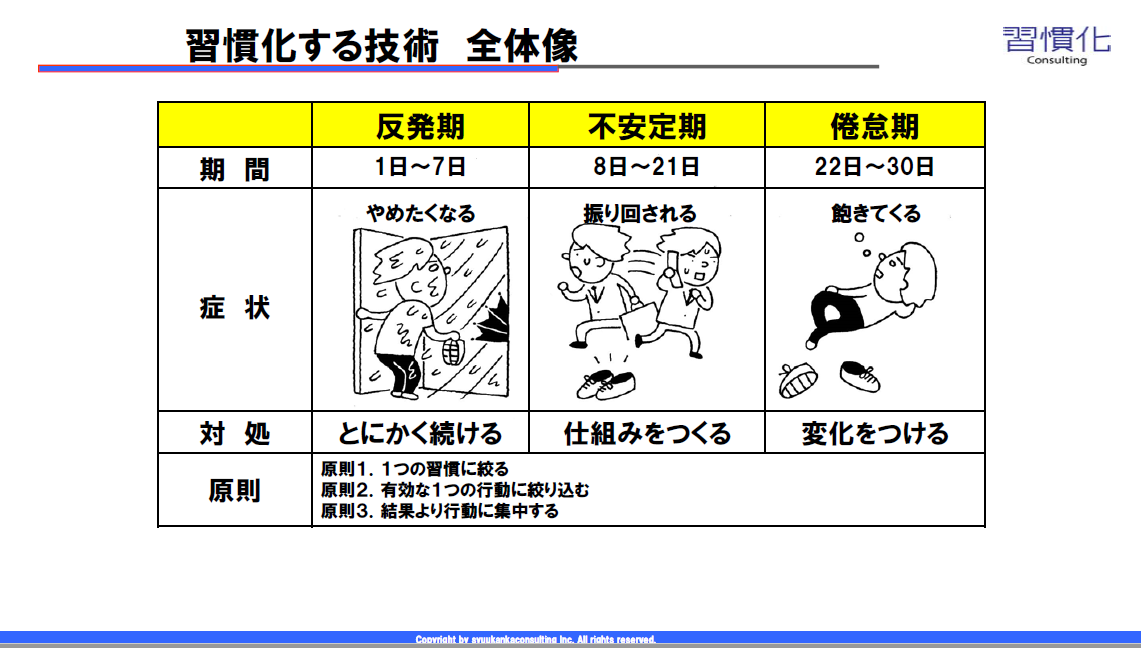

1.挫折しやすい3つのパターン

実は、挫折しやすいパターンというのは3つに集約されます。

まず「反発期」です。とにかく続けたくない、止めたくなる、しんどいという精神的に辛い時期です。およそ半数の人が最初の7日間で続かなくなります。

次に来るのが「不安定期」です。例えば、残業、体調不良、飲み会などが入ってきて振り回されてしまうということを指します。

そしてマンネリ化してきて、飽きてくるのが「倦怠期」です。この、辞めたくなる、振り回される、飽きてくるという挫折要因をどう乗り切るかが習慣化する技術のメインポイントになってきます。それぞれのパターンごとに、症状、対処法、原則があるので順に見ていきましょう。

2.最初の7日間!「反発期」はベイビーステップで乗り切る

まずは「反発期」。最初の1週間、私たちの脳は新しい習慣に対して、「それはいつも通りじゃないよ」といって激しく抵抗します。アンケートによると、続けられなかった人42%がこの7日間の間で失速してしまっています。最初の1日、2日は初動のモチベーションでがんばれてしまうのですが、最初に上げたロケットスタートのハードルが3日、4日もすると、とてもじゃないけどできない、そして7日以内には今日は無理、今日はやめておこう……となるわけです。

反発期を乗り越えるポイントは、私たちの脳がいつも通りだと認識できるように、何があっても「毎日やる」ということです。極論を言うと、量はどうでもいいのです。「教科書を開いて閉じた」でもいいので、やったという事実を体や脳に覚えさせるということが習慣化にとって重要になります。

その対策の1つ目に「ベイビーステップ」で始めるという方法があります。小さな一歩でいいので、ゼロにせず、何か1個でも取り組むようにしましょう。例えば英語の場合なら、5分でいいから英語の音声を聞く、もしくは、テキスト1ページは読むなどです。どんなに疲れていても、その程度ならランチ時間でも取り組めるはずです。

私たちは、「今日もできた」「今日もやった」という自己肯定感を積み重ねることで自分に自信が持てるようになります。一方で「今日もできなかった」「また今日もできなかった」という自己否定を積み重ねると、そんな自分と向き合いたくないという思いから、だんだんやらなくなってきてしまうのです。ですので、100やれないからゼロにするのではなく、「1」をやるということなのです。ベイビーステップはこれでもかというところまでレベルを下げることが重要です。

2つ目の対策は「シンプルに記録する」ということです。ラジオ体操でハンコを押してもらうのが好きだった方はいませんか? あれは、ハンコが毎日押されていくことに対する快感、間が抜けてしまうことに対する不快感、これによって頑張るという仕組みです。私たちの心理は不思議なもので、「見える化」されて積み重なっていくと、毎日前進しているという感覚が得られ、これがモチベーションに繋がっていきます。

つまり、学習量を毎日記録していくということが、「今日もやった」という実感をもちやすくなるポイントなのです。そんなに複雑にする必要はなく、手帳に○☓を付ける程度でも構いません。私たちはそれを見るとモチベーションを上げられるのです。とにかく反発期は「今日もやった」「また今日もやった」という自己肯定感を積み重ね、ウォーミングアップだと思ってとにかく毎日やることを心がけてください。

3.「仕組化」にこだわりたい「不安定期」

反発期の7日間を過ぎてくると心理的な抵抗感がだいぶ弱まってきているため、それまではできなかった一定時間の集中学習など、ハードルを上げていく段階に入っていきます。ところが30分や1時間など時間を決めたとたんに、急な残業が入り夜の勉強時間が取れない、飲み会に誘われて深酒したので翌朝起きられずやれない、もしくは体調不良というものも襲ってきます。そういったイレギュラーがと発生すると、やれないリズムに飲み込まれていくことになるのです。これが「不安定期」です。

この不安定期への対処は、一言で言うと「仕組みをつくる」ということです。対策としては、3つ挙げられます。

まずは「パターン化」。習慣化ができている人はリズムがあります。朝やったり夜やったりと日によって変動する人は少なく、朝派の人と夜派の人に分かれる傾向にあります。生活習慣にはリズムがあるので、どこにその学習習慣を馴染ませると一定のリズムが回るのかを考えてみてください。「出社前の移動時間で」とか、「朝起きて歯磨きをしたら出社するまでの朝30分で」など、行動パターンを決めるということです。「いつ」「どこで」「何を」「どれくらい」をきわめて具体的に決めてみましょう。

2つ目は「例外ルール」です。私たちの生活には、必ずイレギュラーなことが起きてくると事前に認識しておくことが重要です。気分がすぐれない、頭が痛いといったことは突然やってきますし、上司から突然仕事を振られる、飲みに誘われる、家族との予定が入るなどもあります。想定した通りに全ては動きません。ですから、その時にどうするかを予め考えておく必要があります。例えば、残業で疲れたときには「ベイビーステップ」を発動して、1ページ読むだけでOKとしたり、家族サービスで長く時間を取れない休日は、リスニング10分だけでOKと決めたりしておくと、実際にイレギュラーが発生した際、「今日は例外ルール発動!」とできるのです。共通思想は、「できなかった」というゼロの日を作らないということです。「今日もできた!」を1か月続けるために、例外ルールを作りましょう。

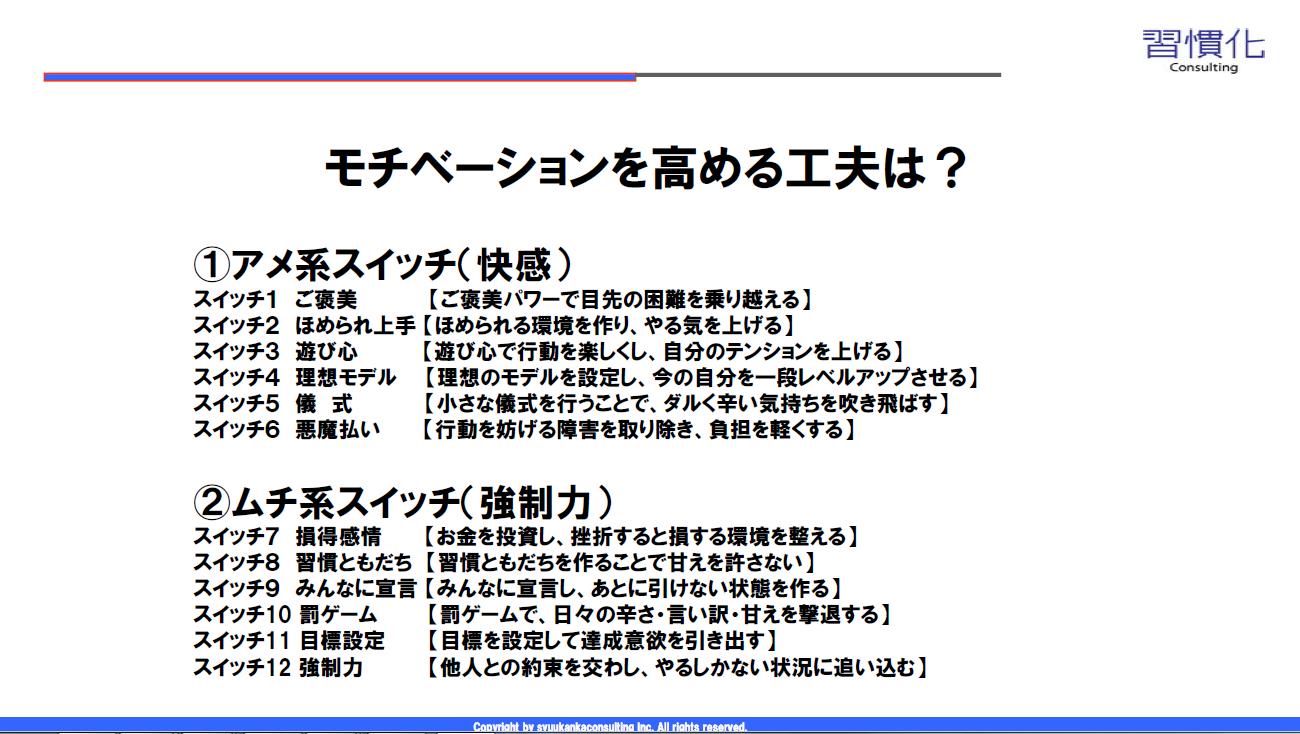

3つ目は「継続スイッチをセットする」ということです。これは一言で言うと、続けるためのモチベーションを仕掛けにしておくということです。続けられる人は続けるためのモチベーションを高めるのが上手です。例えば、水曜は皇居ランを仲間とすると決めている人は「仲間とやる」ということにモチベーションを持っていますし、周囲にTOEIC 800点を半年で取ると宣言して自分を追い込むのも一つの手です。「やっていて楽しい」という快感で自分のモチベーションを高めていく「アメ系スイッチ」と、強制力・追い込みなどの危機感をモチベーションとする「ムチ系スイッチ」で自分に合うものを考えていただくといいかと思います。

4.「倦怠期」は変化をつけて乗り切る

続いては、「倦怠期」です。これは飽きてくる時期で、習慣化に向けた最後の難関となります。私たちの脳が習慣化をさせない最後の抵抗期なのです。逆に言うと、飽きてきたというのは、いい所まで来ているということ。しかし、まだ習慣化の手前に当たります。

よくあるパターンとして、「だんだん英語の勉強に意味を感じなくなってきた」であったり、「実は英語の勉強なんてやらなくてもいいんじゃないか」と思ったり、根本的なところを疑い始めます。しかし多くの場合はマンネリ化し、飽きてきているということの表れです。

対策の1つ目として、この時期は「変化をつける」ということが大切です。自宅でずっとやっていた勉強をカフェでやってみる、などが例です。マンネリ化は直面してみるとそれとわかるので、飽きてきたなと感じたら、「朝にやる」などの基本パターンは変えず、場所や音楽を変えてみることが重要です。場所を変えるだけでもリフレッシュして、気分が変わります。

時には強制力をつけるのもいいでしょう。ジョギングをしている方なら、大会に申し込むことでタイムを測るようになったりして、取り組み姿勢に変化がつけられます。変化がつくことで、緊張感が生まれます。

そして、「1つの習慣に絞りましょう」と第1回でご紹介しましたが、いよいよここで解禁です。対策の2つ目として、これまでの習慣は維持したまま、2か月目は「次の習慣」をつけていきましょう。例えばリーディングの勉強をしていた人はリスニングをやってみる、移動学習をしていた人は、集中学習をしてみるなどです。

5.最後に ~原則を押さえた上で、自分なりの取り組みを

ここまで、習慣化にあたっての「原則」を押さえるということ、また、習慣化していくそれぞれの期における「対策」の2点をお話してきました。

なにはともあれ、1つの習慣に絞り、結果ではなく、決めたとおりに決めたタイミングでできているのかという行動に集中し、脳にいつも通りだと覚えさせるメカニズムを意識していただければと思います。また、すべてのフェーズにおいて一番強調したいのはベイビーステップです。習慣が継続した方の8割が、その理由としてベイビーステップを活用できたことを挙げています。

さあ、理論はご紹介してきたとおりです。全部を教科書的にやるのではなく、パターンを作って例外を許せるようになる、人にやると宣言した緊張感を刺激にするなど、自分の状況に合わせて習慣化に取り組んでいただければと思います。ぜひ、実践してみてください。

講師: 古川武士(ふるかわ たけし)

習慣化コンサルティング株式会社 代表取締役。

関西大学卒業後、日立製作所などを経て2006年に独立。

約5万人のビジネスパーソンの育成と1000人以上の個人コンサルティングの現場から「続ける習慣」が最も重要なテーマと考え、日本で唯一の習慣化をテーマにしたコンサルティング会社を設立。オリジナルの習慣化理論・技術を基に、個人向けコンサルティング、習慣化講座、企業への行動定着支援を行っている。2016年には中国で6000名規模の習慣化講演を行い、本格的に海外進出も始めている。

著書は現在17冊で70万部を超え、中国・韓国・台湾など海外でも広く翻訳され読まれている。

また、メディア実績として、5年間で128のラジオ、雑誌から取材。テレビ東京「東京ガルリ」、NHK全国放送「ごごナマ」、テレビ朝日「モーニングバード」などテレビにも出演。

企業向けの習慣化としては、「会社の仕事の生産性を高める『高密度仕事術』」を実施しており、政府主導で行なわれている「働き方改革」への取り組みとして多くの企業からオファーが絶えない。

- <著書>

- 『30日で人生を変える「続ける習慣」』(日本実業出版社)

- 『マイナス思考からすぐに抜け出す9つの習慣』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

- 『新しい自分に生まれ変わる「やめる習慣」』(日本実業出版社)

- 『7つの心のブレーキを外せばうまくいく「すぐやる習慣』(朝日新聞出版)

- 『力の抜きどころ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

- 『「早起き」の技術』(大和書房) など