ビジネスパーソンのための、学習習慣をつける〈マル秘〉技術〈 第1回 〉“習慣化の3原則”を押さえて、さらば根性論! さらばモチベーション頼み!

講師:古川武士

習慣化コンサルティング株式会社 代表取締役

社会人が働きながら何かしらの学習をしようと思ったとき、その時点ではモチベーション高く「よしやろう!」という気になっても、日常業務に忙殺されてなかなか習慣化できないということが多いのではないでしょうか。また、夏休みの宿題状態で、短期間で目標としていたことを成し遂げることは難しく、結局はコツコツ続けていかなければならないということを実感している方もいらっしゃるかと思います。

しかし、自己投資した学習が習慣化することで、あなたの人生はより豊かになり、仕事で結果につながったりもすることでしょう。

習慣には理論があります。今回は、「学習習慣をつける技術」の理論編。あなたの目標達成において、根性論でも、モチベーション頼みでも、短期集中でもなく、自然にいつも通り、コツコツ続けていけるための理論やメソッドをご紹介してければと思っています。

1.続かないのはあなたのせいではなかった

勉強をすると決め、最初の3日間位はやれたとしても、それ以降は仕事が忙しかったり、飲み会が入ってできなかったりと、いろいろと挫折要因があります。なぜやろうと思ったことが続かないのでしょう。

一言で言うと「習慣引力の法則」が働いているためと言えます。我々の脳や心理は、「いつも通り」を維持したいということです。いつも通りの方に引き戻そうとする力があるということが、習慣化を阻害するメカニズムの根本にあるのです。

習慣引力の法則の1つ目には、「新しい変化を拒絶する」ということがあります。私たちはいつも通りを維持するために、新しい変化を止めさせようとするのです。よって、一般的には良い習慣と思われているジョギングや勉強も、私たちの脳にとってそれがいつも通りでない限りはそれを止めさせようとするわけです。いつも通りを繰り返すことによって安全と安心が守られると、私たちの脳は本能的に思っています。変化は脅威です。したがって、どれだけ良い習慣であっても、脳からすると、それは変化であると捉えるわけです。

習慣引力の法則には2つの機能があります。先ほどの裏返しですが、いつも通りを維持するという機能です。私たちはいつも通りだと認識した習慣については、今度はそれを自然なメカニズムとして、維持しようとします。ですから、悪い習慣だと思っていてもやめられない飲み過ぎや食べ過ぎ、喫煙なども、なぜやめられないかというと、いつも通りになっているからなのです。

この法則に気づくことがまずは重要です。私たちの脳は、いつも通りだと認識したものは続けるし、いつも通りではないと思ったものに対しては徹底的に抵抗するので、実は3日坊主というのはとても自然なメカニズムなのです。ですから、落ち込む必要はありません。脳がいつも通りだと思うまで続けていくことが習慣化を成し遂げられるポイントであり、それには乗り越える技術が必要なのだと理解することが大切です。

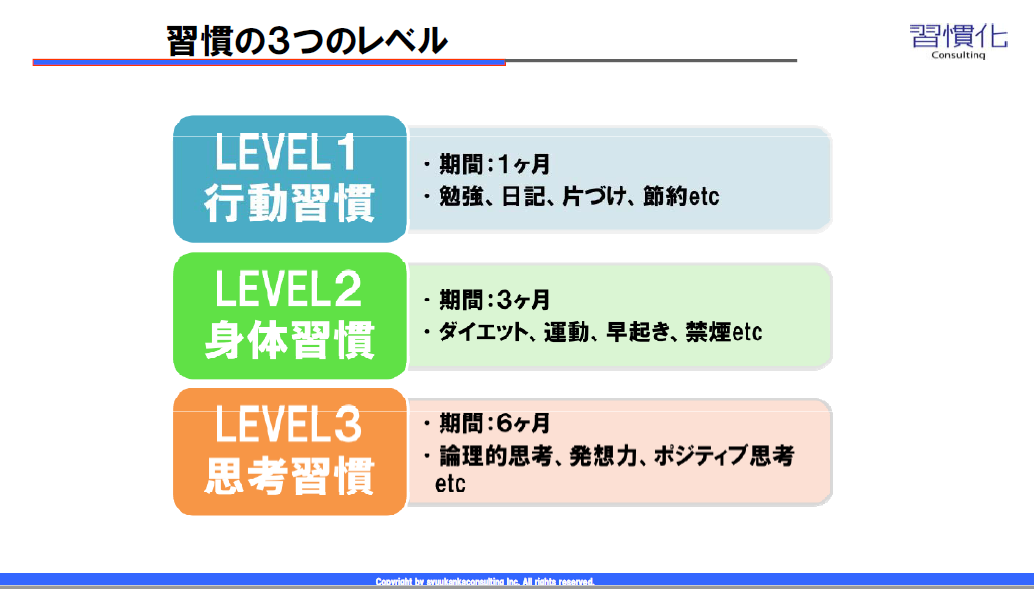

2.習慣を3つのレベルで理解すれば、対策が立てやすい

世の中には「21日説=3週間続けられれば習慣化する」という理論があります。みなさんも聞かれたことがあるかも知れません。しかし、必ずしもそうは言えないのではないかと考えます。例えば、日記を毎日つける習慣を身につけたいという人と、タバコをやめたいという人、そして、もっとロジカルに物事を考えられるようになりたという人がいるとします。全てが同じ期間で習慣化できるようになるでしょうか。思考というのはなかなか変わりづらいですし、行動というのは比較的変えやすい。習慣というのは変える対象の種類によって期間が違うのではないかというのが私の考えです。

●〈 LEVEL1 〉 行動習慣

・期間:1か月

・勉強、日記、片づけ、節約など

行動習慣というのは、勉強や日記などを指します。私たちの行動を形づくる習慣というのは結構いっぱいあります。大体1か月くらいすれば習慣化します。

●〈 LEVEL2 〉身体習慣

・期間:3か月

・ダイエット、運動、早起き、禁煙など

身体リズムに関わるものはもう少しかかります。食欲は頭で考えるよりは体が欲するものですし、朝起きるという行為は体内時計がいつも通りを覚えています。またタバコを吸いたくなるというのもホルモンのバランスが影響していると言われており、体のメカニズムが覚えないと変わりにくいものです。

●〈 LEVEL3 〉思考習慣

・期間:6か月

・論理的思考、発想力、ポジティブ思考など

思考習慣というのは、まさに考え方です。例えば、ワークシート上はロジカルシンキングができるけれど、どんな時も、その様に考えて発想できるようになることとは次元が異なります。瞬発的に自然に自分が好ましいと考える思考習慣が身につくためにはより時間がかかります。逆に、一度習慣になったら簡単に手放しにくいとも言えるわけです。

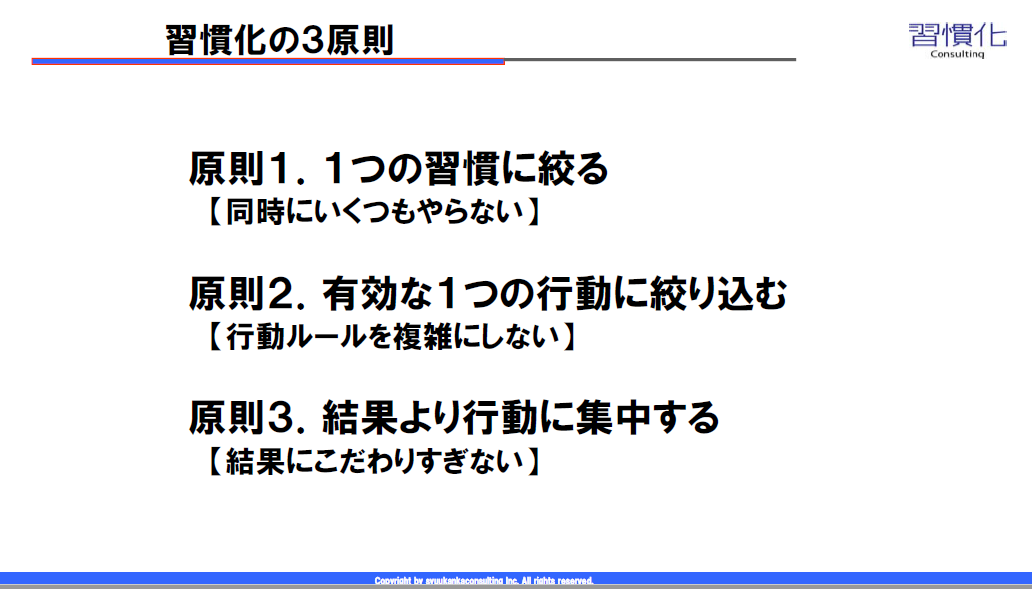

3.習慣化する技術 《3原則》

私が習慣化のコンサルティングを行っていると、計画の段階でほぼ失敗しているというケースがよく見受けられます。というのも次にご紹介する「3つの原則」が計画の段階でいずれも押さえられていないことが多いからです。

●〈 第1原則 〉1つの習慣に絞る

1つ目の原則は「1つの習慣に絞る」ということです。同時にいくつも手を付けてしまう方がいらっしゃいますが、まずは1つの習慣に絞りましょう。

よくある挫折パターンは「早起きして勉強します。そして体力づくりのために朝ジョギングもしたいです」というケースです。ほとんどと言っていいほど続かないパターンです。何が起きるかというと、「早起きはできました、その後英語の勉強をする気力がないので二度寝しました」、または「ジョギングしようと思ったら雨が降ってきたので走るのは止め、どうせできないのなら、と寝てしまいました」と全部ダメになってしまうパターンです。

1つの習慣を変えるだけでも、私たちの脳はいつも通りではないと抵抗します。それを3つやるということは、「習慣引力の法則」の3倍の引力に抵抗することになるので簡単ではなくなるのです。私たちは日々多くのことをこなしているため、新しい行動が3つも4つもあると、ほぼそれらを管理できなくなり挫折してしまいます。ですから1個に絞りましょうということです。

●〈 第2原則 〉有効な1つの行動に絞り込む

2つ目は「有効な1つの行動に絞り込む」という原則です。

例えば英語学習のために、朝起きてから15分間勉強する、移動時間で勉強する、会社の休憩時間に、また帰宅してから…としてしまうとどうでしょう。たった1つの習慣に絞ったとしても、ルールがいっぱいあり複雑だと私たちは続けられなくなるのです。

続けられない多くの人は完璧主義者です。ゼロか100。たくさんの目標を立て、何か1個でもできないことがあると総崩れになっていくというケースが多いので、朝やる、もしくは夜やるなど、行動もなるべく1個に絞り込むことが重要です。

●〈 第3原則 〉結果より行動に集中する

そして3つ目の原則は「結果より行動に集中する」ということです。

例えば英語の勉強をするとなると結果にこだわりすぎてしまいませんか? それ自体は間違ってはいませんが、TOEICで800点取ることが目標とした場合、まずはその結果を出すために毎日どれだけの勉強をするのか行動習慣に落とし込んで考えるわけです。そして、その習慣化行動が決まったら、一旦「800点」という目標をオフにして、決めた行動がちゃんと毎日できているかにこだわるということです。

定着さえすれば、いずれその結果としてリターンや実力がついてくるので、特に最初の1か月は習慣化することを目的としたほうがよいでしょう。3か月、半年、1年という長期で見た場合、学習習慣が身についている人は強いものです。逆に、最初の1か月で結果に応じて学習量をガラリと変えたりすると、結果としてうまくいかないというケースが生じます。

例えば、1か月で5キロ痩せると目標を立て、結果にこだわりすぎると、途中で無理をしがちです。3週間の時点で1キロしか痩せていないと、残りの1週間でかなり過激なダイエットをしてしまいます。そうすると行動習慣が変わるわけです。もしかしたら1か月で5キロ痩せるかもしれませんが、今度は行動のリズムが狂ってしまい、リバンドしてしまう事になりかねません。そうではなく、1日にこれだけ食べるぞと摂取カロリーを決め、それに集中すると、結果として5キロ痩せるのに2か月かかるかもしれませんが、習慣さえ身についていれば、結果はついてくるはずなのです。

後編では、「反発期」「不安定期」「倦怠期」と次々と襲ってくる習慣引力の法則をいかに克服し、習慣化させていくのか、その技術についてご紹介していきたいと思います。

講師: 古川武士(ふるかわ たけし)

習慣化コンサルティング株式会社 代表取締役。

関西大学卒業後、日立製作所などを経て2006年に独立。

約5万人のビジネスパーソンの育成と1000人以上の個人コンサルティングの現場から「続ける習慣」が最も重要なテーマと考え、日本で唯一の習慣化をテーマにしたコンサルティング会社を設立。オリジナルの習慣化理論・技術を基に、個人向けコンサルティング、習慣化講座、企業への行動定着支援を行っている。2016年には中国で6000名規模の習慣化講演を行い、本格的に海外進出も始めている。

著書は現在17冊で70万部を超え、中国・韓国・台湾など海外でも広く翻訳され読まれている。

また、メディア実績として、5年間で128のラジオ、雑誌から取材。テレビ東京「東京ガルリ」、NHK全国放送「ごごナマ」、テレビ朝日「モーニングバード」などテレビにも出演。

企業向けの習慣化としては、「会社の仕事の生産性を高める『高密度仕事術』」を実施しており、政府主導で行なわれている「働き方改革」への取り組みとして多くの企業からオファーが絶えない。

- <著書>

- 『30日で人生を変える「続ける習慣」』(日本実業出版社)

- 『マイナス思考からすぐに抜け出す9つの習慣』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

- 『新しい自分に生まれ変わる「やめる習慣」』(日本実業出版社)

- 『7つの心のブレーキを外せばうまくいく「すぐやる習慣』(朝日新聞出版)

- 『力の抜きどころ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

- 『「早起き」の技術』(大和書房) など