AIが作り出す世界~中国を見れば少し先の未来がわかる

講師:井上智洋

駒澤大学経済学部准教授

ゲスト:湯川鶴章

株式会社エクサウィザーズ「気まぐれAI新聞」編集長

近年、目覚ましい進化を遂げている人口知能=AI。今回は、AIがどのようにこれからの経済を変えるのかをテーマに、全4回で紹介していきます。世界的に見てAIの分野では劣勢に立たされている日本ですが、今現場ではどのようなことが行われているのか。またその先の未来をどのように見据えているのか。第1回のゲストには、株式会社エクサウィザーズ「気まぐれAI新聞」編集長の湯川鶴章さんをお迎えしてお話を伺います。

1.AIにおけるブロックチェーンのメリット

井上:一口にAIといってもさまざまな定義があり、自立的な意思決定ができないとAIではないと考える研究者もいます。ここでは大きく「高度なソフトウェア」という意味でAIという言葉を使っていきましょう。AIスピーカーや音声操作アプリSiri、自動運転などいろいろとAIが組み込まれていますが、湯川さんが今注目しているものは何ですか?

湯川:ぼくは今ブロックチェーンに注目しています。

井上:ブロックチェーンですか。意外でした。

湯川:はい。ブロックチェーンとは何かを説明するのは相当難しいのですが、例えばインターネット上には分散台技術があり、世界中のすべてのコンピュータが同じ台帳を共有しています。その台帳の中身を勝手に変えると大きなクレームが入ることになるため、改ざんできないようにするシステムがブロックチェーンです。これまでは改ざんしてもわからなかったのですが、AIを積めば可能になり、インターネットに大きな影響を与えるのではないかと今注目されています。

井上:改ざんできないということはどういったメリットがあるのでしょうか?

湯川:大きく2つあります。AIはデータがすべてですので、そこに間違ったデータが入ると予測モデルが変になり、AIが馬鹿になってしまいます。ブロックチェーンを使うことで正確なデータが担保できるというのが1つ目のメリットです。もう1つは、トークン(お金)の機能が付いていること。ブロックチェーンはビットコインといった仮想通貨の基礎になっているテクノロジーですが、トークンを付けられるとインセンティブ設計ができるようになります。AIが分散されると何万台といったコンピュータが1つの問題を一緒に解く環境が生まれますが、そのとき一番いい予測モデルを作ったところに仮想通貨のインセンティブを与える。そうできれば、世界中のコンピュータがより精度の高いモデルを作ってくるし、より高精度のAIが作れる仕組みが広がるのではと考えています。

2.大企業が世界経済を支配する構図が崩れる?

井上:AIといえば、ITビッグ4(Amazon、Apple、google、Facebook)といった巨大プラットフォームを持つ企業が、豊富な資金力を使ってAIに関する研究をし、蓄えられたビッグデータに対してAIに分析させ、より精度の高いサービスが提供できるようになる。つまり強い企業がどんどん強くなっていく状況が生まれるという見方もできるのでしょうか?

湯川:米ITビッグ4と、中国でも3社(テンセント、バイドゥ、アリババ)強い企業がありますが、データをたくさん持っていればいいサービスに繋がり、お客さんもたくさん集まってきます。そうすればまたデータが増え、いいサービスに繋がるといった正のスパイラルが生まれるでしょう。今回は「少し先の未来」がテーマのため、ブロックチェーンについてはまだ議論をされ始めたばかりの状況だと思いますが、この話が進行してAIにブロックチェーンが積まれればひっくり返る可能性ももちろんあります。

井上:AIとブロックチェーンを組み合わせた具体的なサービスは出てきているのでしょうか?

湯川:まだ構想段階なのですが、ソフトバンクがバックアップしている米Nano visionという会社があります。ソフトバンクは以前Armという半導体の会社を買収しましたが、そのArmにさまざまなAIチップを開発させ、それを聴診器や顕微鏡といった医療機器に埋め込んで生のデータをどんどん集めるという狙いです。そのデータをマーケットプレイスなどで売買させていく仕組みを作ろうとしているのですが、その際AIが何か知見を得るために解析するときのデータの整合性を図るためにブロックチェーンを使うといったが計画されているようです。

井上:その際、個人情報はどうなるのでしょうか?

湯川:はい、個人情報が大きな問題で、今後のAIの進化に対して多大な影響を与えるでしょう。ヨーロッパにはGDPRという個人情報保護に関する法律がありますが、その骨子は2つあります。1つは、自分のデータを好きなように活用したいという消費者の意見を認めようというもの。もう1つが、それを事業者が勝手に使うのは許さないというもの。GDPRはこの相反する2つのベクトルを持っているため、運用が非常に難しいんです。中国でも2018年5月に個人情報保関係の法律を発表しましたが、同様の内容でした。おそらくこれが世界基準になっていくでしょう。

井上:これはヨーロッパや中国での取り決めだと思いますが、アメリカの企業でもヨーロッパや中国の人を相手に商売するときは守らないといけないと。

湯川:そうです。なので、ほぼ全世界に当てはまるといえます。それに、違反したときの罰金が非常に高い。おそらくプライバシーに対してもっと制度を高めるためにブロックチェーンを使う動きがどんどん加速されていくでしょう。

井上:そうすると、ITの大企業が世界経済を支配する構図が崩れる可能性もありますか?

湯川:はい。GoogleにしろAppleにしろ、現在の大手企業はデータを自分のところで持つ中央集権型です。1つの会社がデータを持つということは、ハッカーはそこだけを狙えばいいので設計上非常に危ういわけです。ブロックチェーンを使えばデータを分散できるので、例えばデータが世界の1万箇所にあったら1万個所狙うのは不可能になります。ブロックチェーンはハックするのが難しい設計ですので、今後移行する流れになるかもしれません。

3.「タッチ」から「ボイス」の時代へ

井上:AIといえばAIスピーカーがありますが、現在はAmazonがかなり有利な立場にいます。そのまま進むこともあるし、覆る可能性もあると思いますが、AIスピーカーを巡る状況はどう考えていますか?

湯川:まさにそこに個人情報の問題があります。でも、個人情報を漏らしたくないと言いながら、ショッピングモールに行って自転車が当たるアンケートなどがあると氏名や住所を書く人っていらっしゃいますよね。意外とそういうところでは個人情報をどんどん提供しているので、結局のところ人間は嫌と思いながらも利便性には勝てないように思います。

井上:でも、今AIスピーカーを買っている人は多いですよね。

湯川:そうなんですか。実はぼくは3台持っているのですが、まだAIスピーカーは馬鹿ですね。でもこれからどんどん賢くなるし、今後はエージェント的な役割をしてくれると考えています。例えば、3人で飲みましょうとなったときに、メールで日程調整するのは大変ですよね。そんなとき、エージェントに要件を投げておけば勝手に決めてくれるようになると思います。

井上:それは便利ですね。毎日、日程調整のためのどれだけ時間を使っているか…。では、AIスピーカーはこれからの世の中を変えていくと思いますか?

湯川:変えていく大きな1つのテクノロジーであることは間違いありません。

井上:そういえば、湯川さんは以前「ボイスの時代」とおっしゃっていましたか?

湯川:はい。昔は面倒だったパンチカードが今はキーボードになり、今度はタッチになる。そうやって段々と人間にとってより自然で簡単な方向へと移行しているので、その次のフェーズはボイスでしょう。僕の両親はパソコンクラスに通っていましたがタイピングはまったく駄目で、でもiPadはすぐに使えるようになりました。iPadも第二世代から音声入力できるようになり、それがすごくよかったみたいですね。

4.中国の動向を探れば半歩先の未来が見える

井上:AIスピーカーもそうですが、現在はやはりアメリカ企業が提供するサービスが多く、日本は先進的な科学技術の面で遅れをとっているように思います。

湯川:中国と比較すると、現在の日本の位置がわかってくると思います。AIでは1980年代にチェス、その後ロボカップの分野で競争していましたが、この段階ではアメリカやドイツ、イギリスが勝っていて、中国は上位入賞していませんし、参加チームなしということもありました。2010円に画像認識コンテストがあり、このときに初めて11位に入りました。そして2918年、質疑応答システムのコンテストがありましたは、1位はアメリカ、2位はアメリカと中国の合体チーム、3〜5位は中国です。飛躍的に中国が伸びてきました。

井上:ITの分野ではアメリカと中国が覇権を握ってきしまった。

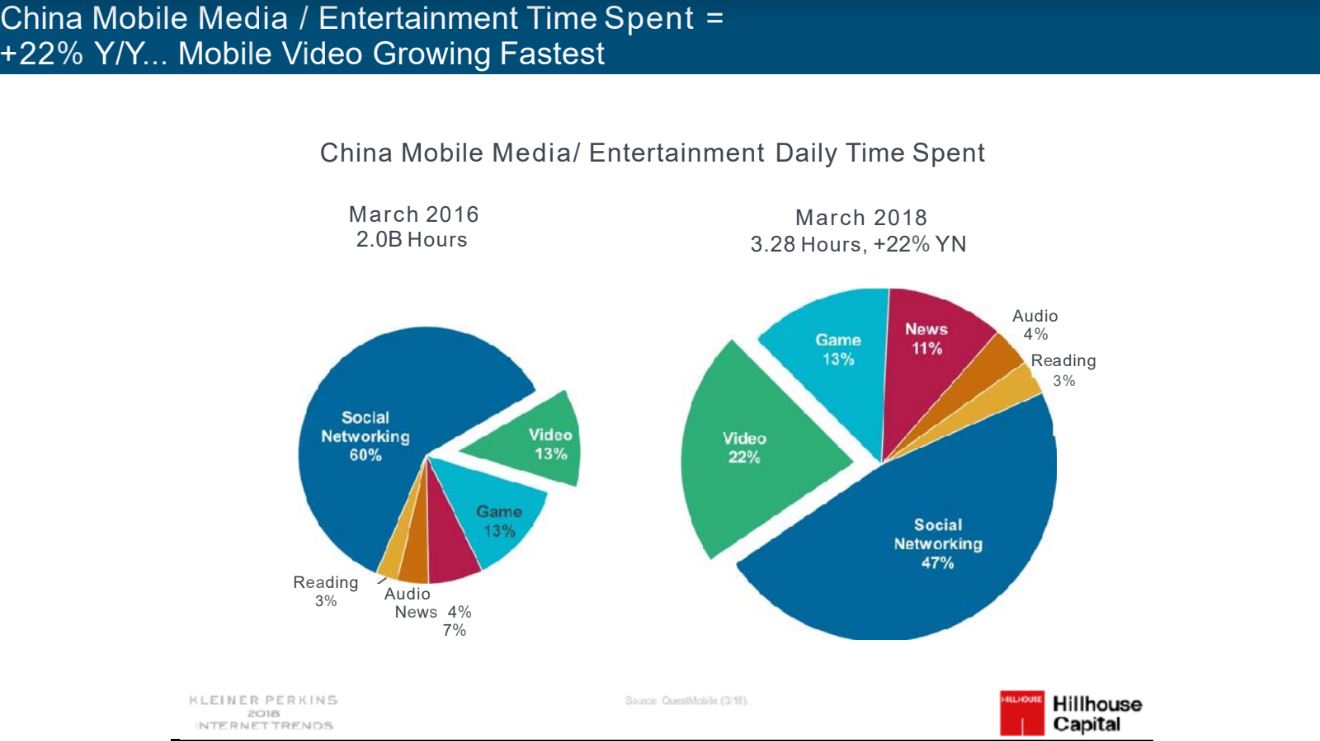

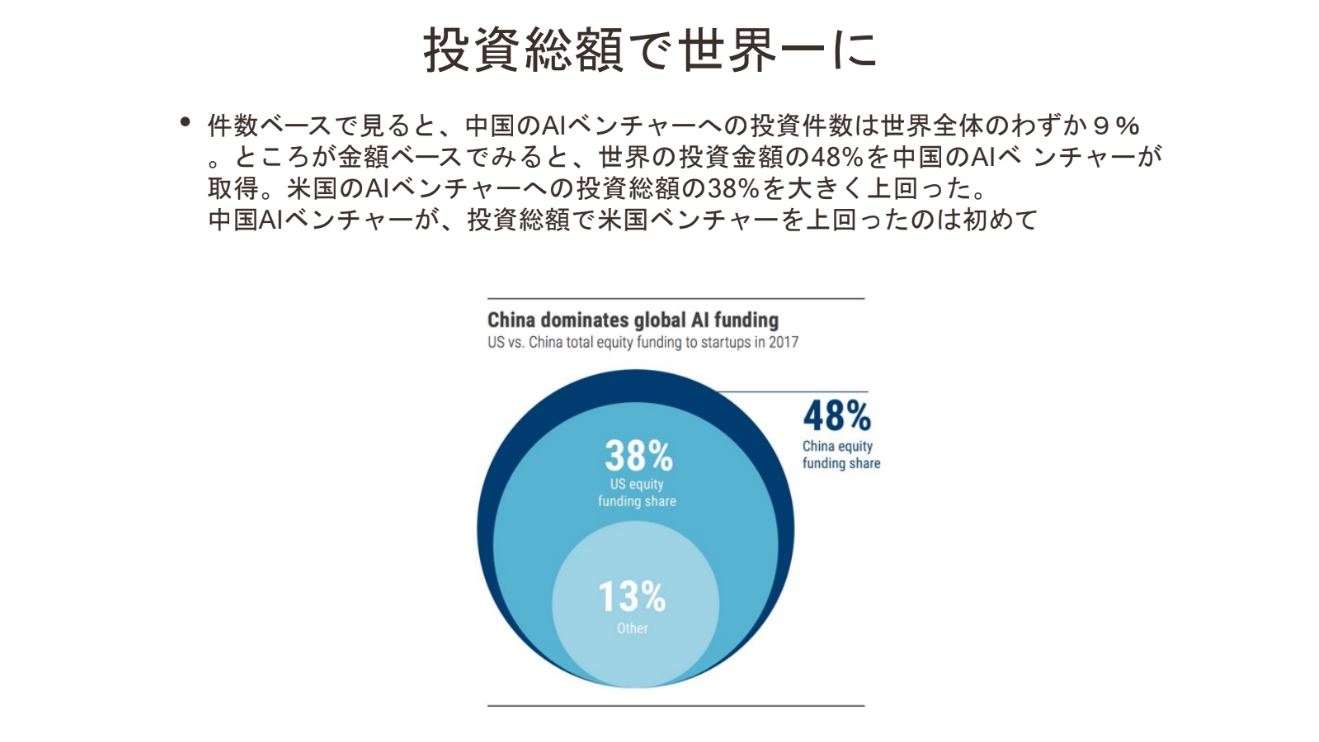

湯川:そうですね。投資総額を見ても中国の勢いがわかると思います。世界のITベンチャーへの投資総額のグラフを見ると、48%が中国、38%がアメリカです。日本は残りの13%の中にいます。ビジネスモデルにおける中国の伸びは見ておきたいところです。これはエンターテインメントにおけるビデオの時間ですが、2016年では13%だったのに対し、2018年では22%に増えています。これは、新しいエンターテインメントの方法が中国から生まれてきているということを表しています。Amazonプライムやネットフレックスなど独自の番組が作られてきてる今は予算も上がっていますが、動画では日本はまだネットの予算は少ないです。ただ、中国が抜いたので、おそらくこの流れは日本にも来るだろうと思います。

井上:中国の動向を見ていけば2歩先の未来が見えてくるということになりますか?

湯川:半歩先ですかね。10年前はアメリカを見て真似していましたが、今は中国を見て日本が真似る時代になってきているでしょう。

駒沢大学経済学部准教授。

1997年、慶應義塾大学環境情報学部卒業。IT企業勤務を経て、早稲田大学大学院経済学研究科に入学。2011年に博士号(経済学)取得。早稲田大学政治経済学部助教授、駒澤大学経済学部講師を経て現職。専門はマクロ経済学。中でもAIの進化が雇用に与える影響を研究している。

<著書>

『人工知能と経済の未来 2020年雇用大崩壊』(文春新書)

『人工知能は資本主義を終焉させるか 経済的特異点と社会的特異点』(PHP新書)

『AI時代の新・ベーシックインカム論』(光文社新書)

株式会社エクサウィザーズ「気まぐれAI新聞」編集長

1958年、和歌山県生まれ。高校卒業後に渡米し、米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元記者を経て、時事通信米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を取材する。2000年に帰国、時事通信編集委員を経て2010年にブログメディアTechWaveを創業。2017年より現職。

<著書>

『人工知能、ロボット、人の心。』(TheWave出版)

『次世代マーケティングプラットフォーム』(ソフトバンククリエイティブ)

『爆発するソーシャルメディア』(ソフトバンククリエイティブ)

『ネットは新聞を殺すのか』(共著、NTT出版)