CMのストーリーテリングを科学する~世の中に新たなムーブメントを生み出す原動力に

講師:本間 充

アビームコンサルティング株式会社 ディレクター

ゲスト:佐々木 淳

AOI TYO Holdings株式会社 Pathfinder室 HIサイエンティスト・エグゼクティブプロデューサー

かつて広告を出す媒体はテレビやラジオ、雑誌、新聞でしたが、近年はそこにインターネットも加わりました。けれど、生活者の視点において、実際に話題に上るのは依然としてテレビCMが多く、「あのテレビコマーシャルは面白かったよね」、「なんで今回はあのタレントを使うんだろう」などといった声がよく聞かれます。テレビの出現とともにCMが始まり60年以上が経ちますが、実は「CMのストーリー性」についての共通の理解はこれまであまりされてきませんでした。

そこで、今回は、auの三太郎シリーズなどのCMのほか、アイドルグループのPV、今年カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した「万引き家族」などの映画に携わってきた、AOI TYO Holdingsの佐々木敦さんをゲストにお迎えし、「CMのストーリー性」についてお伺いしたいと思います。

1.CMのストーリー性とは何か?

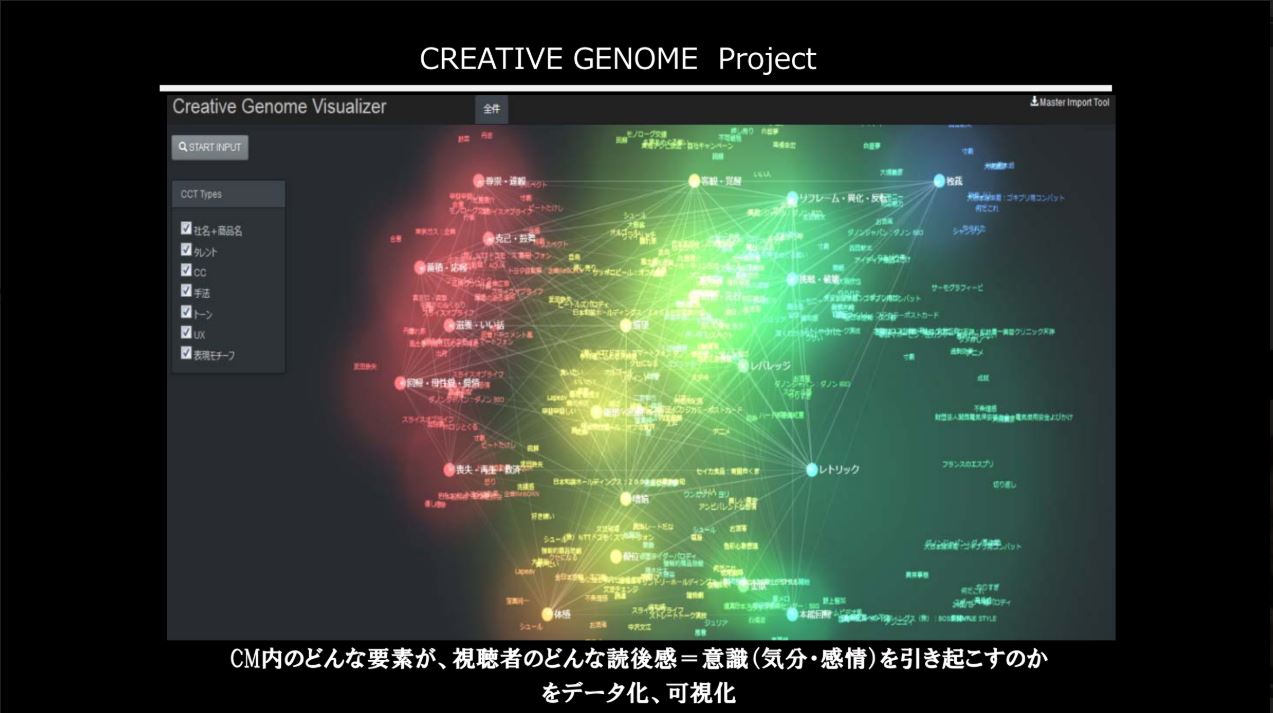

佐々木:今日お話しするのはクリエイティブゲノムプロジェクトという、AOI TYO Holdingsが進めている「少し先を見た」研究のプロジェクトです。ワクワクするCM、感動して泣いてしまうCM、クスッと笑えるCMなど、CMには視聴者に多様な感情を抱かせるさまざまな種類があり、その残像の残り方も多岐にわたっています。このプロジェクトでは、CMのどんな要素が、視聴者のどんな「読後感(心の動き方)」を引き起こすのかをデータ化=可視化してパターンに分け、クリエイティブを構成する要素の組み合わせと「読後感」の関係性を解き明かすことを目的としています。

本間:映像のマーケティング性というと、これまでCMでは、ストーリーテリングよりもファクトを伝えることに重きを置いていたと思います。けれど、今は製品にも情緒的価値が求められ、ほっこりした製品にはほっこりした映像、とんがった製品にはとんがった映像など、その製品に合った映像が必要となるでしょう。これまでもクリエーター側は試行錯誤して考えてきたと思うのですが、ようやく広告主も理解してストーリー性まで一緒に考えられる時代が来たのでしょうか。

佐々木:そうです。クリエーターと広告主で共通言語を作れるのは非常に大事なことです。それに、CMだと読後感のタグが振りやすいでしょう。

本間:それはどういうことですか?

佐々木:CMはほかのメディアと違い、クライアントが暗黙のうちに読後感を管理しているため、映像が流れる15~30秒の間に意図した読後感にしやすい対象といえます(よくわからないです……)。ですので、CMの成分を分解し、物語構造やトーン、映像、音声がどのように組み合わさっているのか、それによってどういった読後感が作られるのかを分析すれば、そこに関連性を見いだせるのではないかと考えています。

2.ストーリーテリングを20タイプに分類する

本間:具体的なアプローチを教えていただけますか?

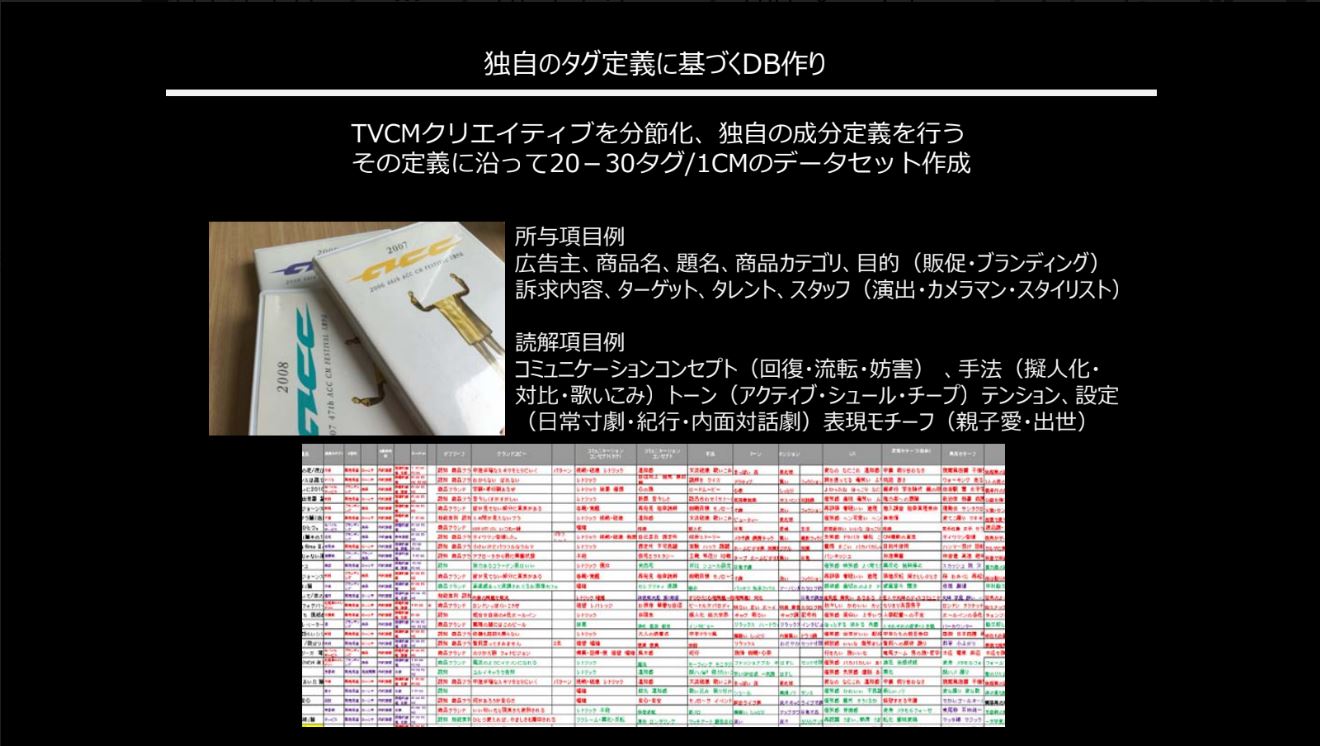

佐々木:ある団体が日本のCMの中で今年特に素晴らしかったものを100本くらい選び出しています。そのうちの受賞作を15年間、約1000本のCMの「所与項目」と「読解項目」を見ます。

本間:「所与項目」は客観的事実のようなものですね。

佐々木:はい、それらはおそらくAIでも取り上げられる情報でしょう。もう一つの「読解項目」は、CMのコンセプト、手法、それを見たときのテンション、世界設定、表現モチーフなどですが、現状ではAIで細かく振り分けるのが難しい情報です。しかし、ある程度研ぎ澄まされた定義付けをしてAIに積むことができれば、もっとAIが進化するかもしれない。それを目指して、今頑張ってデータ化をしているわけです。

本間:これを整理すると…

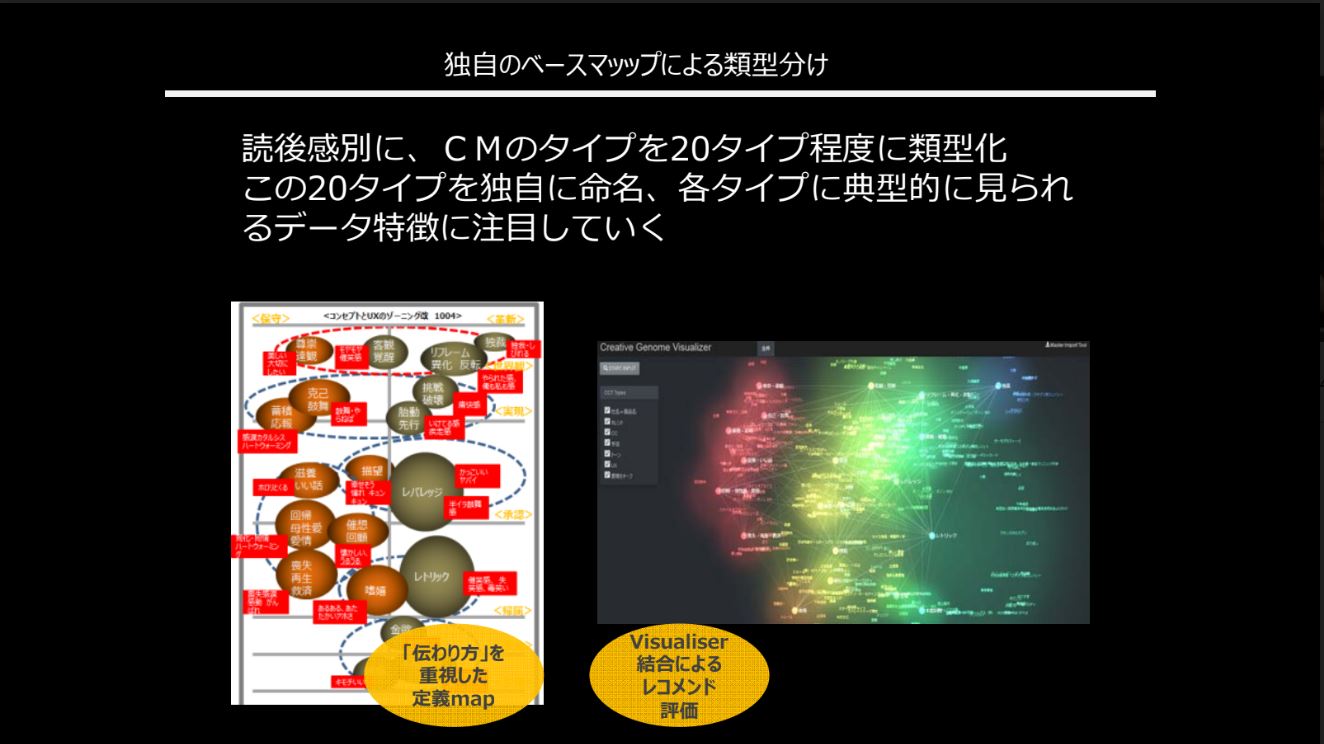

佐々木:約20パターンの読後感に分類することができます。縦軸と横軸を基準にし、まずCMを見た後に感じるかっこいい、やばい、イケてるといった「個人的な感情」と、ハートウォーミングになる、応援してあげたいといった他者との関わりの中で発生する「共同体的な感情」を左右に振り分けます。上下の軸は、下は「こっちの商品の方がいいですよ」程度の話から「体がビートでぐいぐいくるぜ」といった体感的なもの。そして、上にいくほど「心に残った」「自分も真似したい」といった人生のロールモデル化になり、さらに上にいくと自分という要素が消え、「日本に生まれてよかった」「伝統って素晴らしい」といった感情になる。

本間:CMが20タイプに分類されるというのは、これまでクリエイティブの世界では話されてきたのでしょうか?

佐々木:どうでしょう。あまりされていないのが現状だと思います。現場の人間は客観的な話をあまり好まないので…。

3.ストーリーテリングを科学する3つのメリット

本間:この研究をすると、どんなよいことがありますか?

佐々木:大きく3つあります。まず1つは、既存形式知の発見です。テレビができてから60年、その間にどのようにユーザーの気分を変容させてきた歴史があるのか。その手法を20タイプに分類し、これまでの形式知を整理しておくことが、今後CMを作る上での基礎となります。

2つ目は、これまでの形式知の基本を少し変えるだけで新しい表現が生まれること。昔、アリストテレスが創造というのは模倣の組み合わせであると言いましたが、それを意識的に行うために、まずはこれまでのCMを形式知化しておくことが大事です。その新しい表現が世の中に影響を与え、世の中自体の気分が新しくなっていく。今までにない感情や価値観を後押しする力がストーリーテリングにはあり、CMだけでなくスマホなどの個人コンテンツも含めた映像のすべてにおいて、クリエーターは形式知を知っておくことが大事になってくると思います。

3つ目は、CMなどのコンテンツが感情のグラデーションを引き出すことができるのではないかということ。CMを見た後の感情=読後感で、例えば「泣いてしまった」があるとします。それはなんで泣いてしまったのか。単純に悲しかったのか、主人公に感情移入したのか。泣くにもさまざまなバリエーションがあり、コンテンツを写し鏡にすることでそのバリエーションが細かく見えてくるのではないかと考えています。

4.読後感の定義化が新たなムーブメントを生み出す

本間:これまでお話ししてきた「読後感」は生身の人間がどう思うかという話なので、AIの世界にはないし、定義化が難しいですね。

佐々木:そうです。身体知などは今のAIの分野では難しく、だからこそ学会では一番注目視される分野でもあります。マーケティング的には結論が出ている現象解釈だけでもよしとされていますが、それだけでなく、コンテンツ側のクリエイティブデータやそれを見る人間の感情データなど、さまざまな要素がアクティビティや旋律を日常の中に生んでいくと思うので、それらすべてを網羅しなければいけないでしょう。

本間:現場が持っている暗黙知を、今回しっかり明示化しようと。

佐々木:はい。読後感にはさまざまな解釈があり、トーンやテンションといった成分を定義化する中で、そのモデルの部分にはヒューマン・インテリジェンスがないとできないんですね。なので、データ解析をするときは、その先に人間がいて、いろんな価値観を持たれていることを前提にしています。共通言語が失われてきている今、価値観のものさしをデモグラフィックとは別に再定義する。我々は、解釈データによる推進モデル自体をヒューマン・インテリジェンスと呼んでいます。

本間:定義化することで新しい読後感を発見し、それによってまた新たなムーブメントが生まれる。そうなったときに「この感情ってあれが最初だったよね」と言ってもらえるような映像になるかもしれないですね。

佐々木:そうですね。型にはまったものばかりになると、やはり世の中も停滞してしまいます。クリエーターは常に新たな読後感を追求し、決して保守的になってはいけないというのが僕からのメッセージです。

アビームコンサルティング株式会社 ディレクター

大手消費財メーカーを経て、2015年より現職。デジタル・マーケティングの経験とデータ分析の実績多数。東京大学大学院数理化学研究科客員教授。

<著書>

『シングル&シンプルマーケティング 顧客に深く長く寄り添い、利益を伸ばす』(宣伝会議)

AOI TYO Holdings株式会社 Pathfinder室 HIサイエンティスト・エグゼクティブプロデューサー

1992年、Aoi Pro.入社、数多くのCM制作に携わる。1999年、インタラクティブチームAOI-DC旗揚げに参加。70作品超をプロデュースし、TIAAやカンヌ広告祭など受賞多数。プロデュース部長、執行役員を経て、現在は新規領域開発を軸にクリエイティブ領域の暗黙知を収集したCreativeGenomeプロジェクトを主導。