「超ソロ社会」、ニッポンの未来を先読みせよ【第1回】 従来型のマーケティング戦略が通用しなくなる、その前に。

講師:荒川 和久

株式会社博報堂 アクティベーション企画局 ソロ生活者研究所所長

日本の社会問題で超高齢社会であることが大きいとされていますが、さらに注目すべき点は、今後、独身の男女が増えるということです。2035年の独身者数は、高齢者3700万人を上回る4800万人と推計され、高齢化と共に深刻な現象として捉える必要があります。ソロ(独身)が増加すると社会構造や消費形態が変わり、マーケティングのかたちも変貌していきます。今のうちから状況を把握し、従来型の企業活動や戦略が通用しなくなる前に対応ができるよう、備えておかなければなりません。

第1回の今回は、この不可避なソロ社会を客観的に見つめ直すために、独身者増加の実態や原因、変わる世の中について俯瞰して見ていきたいと思います。あなたのこれまでの認識が大きく変わることは間違いありません。

1.20年後、日本の人口の約半数はソロ=独身者に

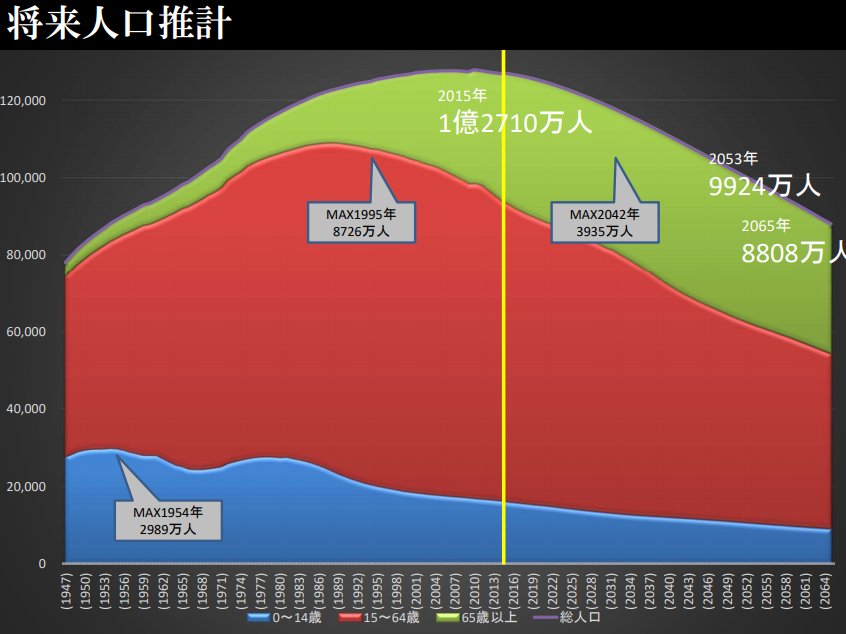

最初に見ていただきたいグラフはこちらです。国の機関が5年に1回出している数字です。

現在日本の人口は1億2700万人ほどですが、これからずっと下がり続けるであろうという推計です。色分けしたのは、青い部分が14歳まで、赤い部分が15~64歳までのいわゆる現役世代、そして緑色が65歳以上の高齢者です。青と赤の部分がどんどん減り、緑色が増えていくという、一目瞭然の高齢化社会です。また、全体的な人口減少も進み、2065年には8800万人、つまり今よりも4000万人少なくなるという推計が出ていることになります。

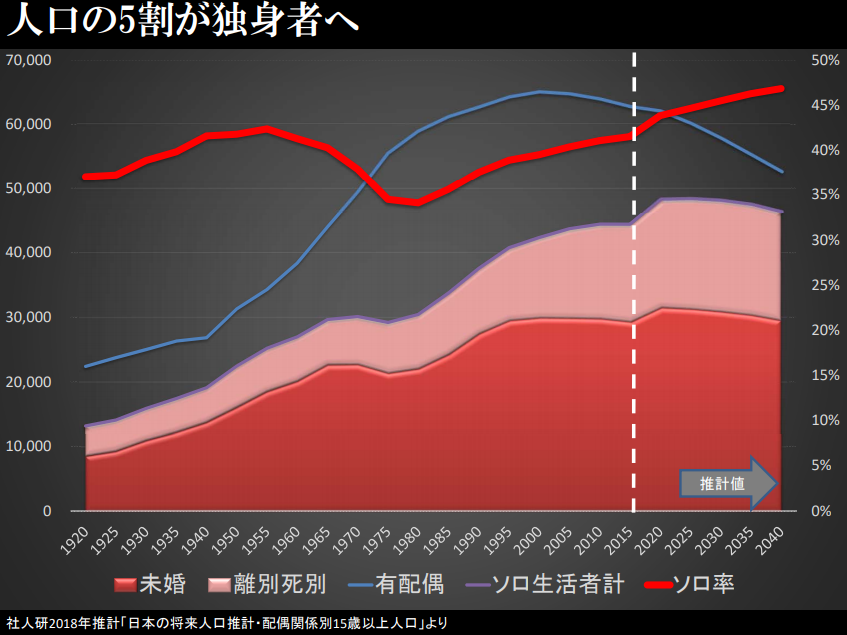

そして上の図が、先程のグラフから14歳までの人口を除いた15歳以上の数値となっており、人口のおよそ5割が独身者になるというグラフです。青いラインは有配偶者の人口、そして、その下にある紫ラインが未婚と離別・死別を合わせた独身者の人口です。一時期、有配偶者が圧倒的に独身者数を引き離した時があるのですが、2040年ぐらいを見ていただくと、ほぼ変わらないところまで行っています。簡単に言うと、2035~2040年頃には有配偶者が5000万人、独身者も5000万人くらいで、ほぼ1対1になると推計されているのです。

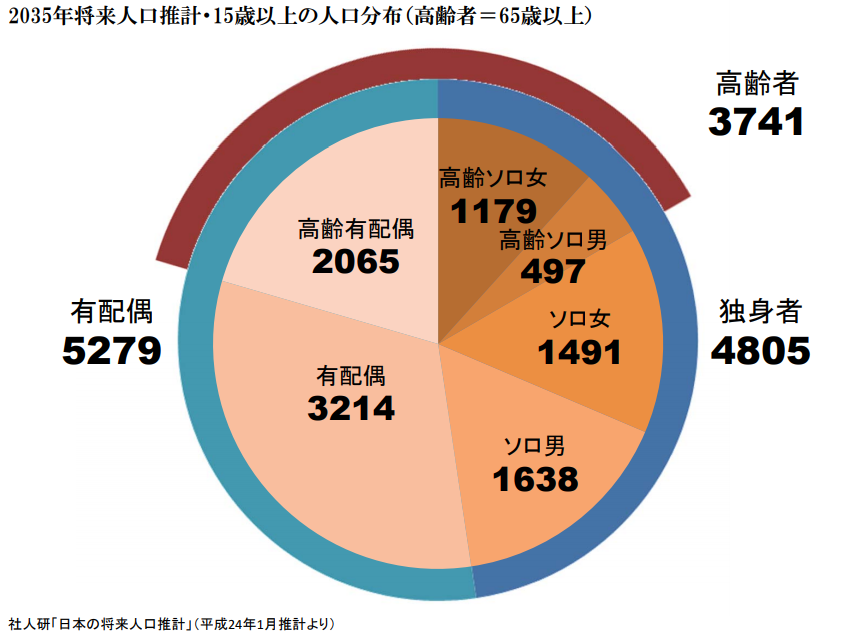

なお、次のグラフでソロ男(そろだん)・ソロ女(そろじょ)という言葉を使っていますが、これはいわゆる「独身の男性」「独身の女性」の意味とお考えください。未婚男女と、離婚や死別で単身に戻る男女を合わせた呼び方です。また、65歳を境に高齢か否かを分けています。

これは、高齢の有配偶者の方、高齢のソロ男・ソロ女、そして、高齢ではない有配偶者、高齢ではないソロ男・ソロ女、各々の2035年の人口推計です。

右半分が独身者、左半分が有配偶者で、ざっくり言うと人口の半分が独身者です。高齢者人口と独身人口比べると、高齢者3700万人、独身者が4800万人で、実は独身が多いという実態が見えてきます。ですから、もちろん高齢者が増えていくことも日本の課題ではあるのですが、数の面からみて、独身者が多いソロ社会の方も深刻な課題と言えるのではと考えられるわけです。

2.未婚、離婚、単身、生涯無子…。社会構造の変化を正確に掴む

そもそも、なぜ日本はソロ社会化が進んだのでしょうか。

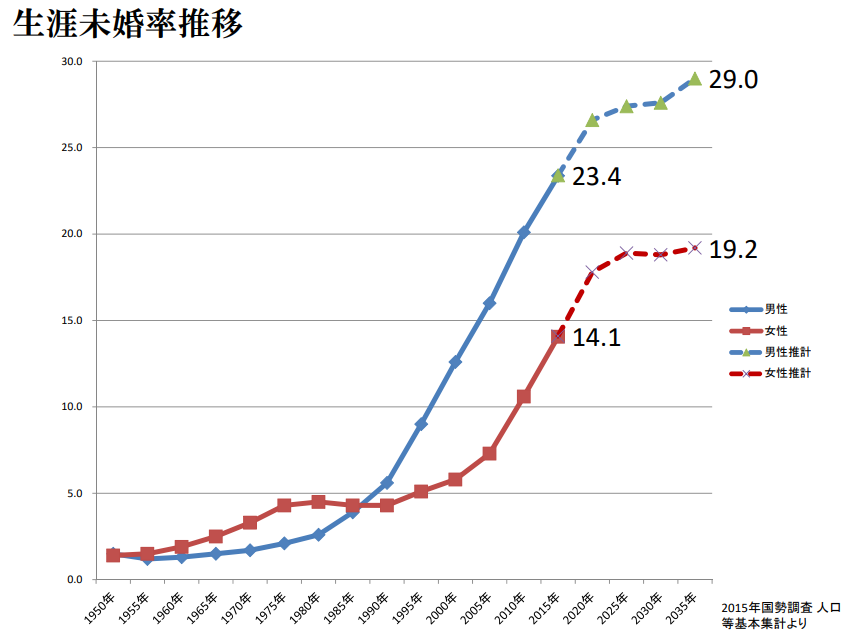

1つ目の理由は、未婚が増えているということです。生涯未婚率のグラフが下にありますが、1980年代までは男女とも5%以下、つまり95%というほとんどの人が結婚していたのです。皆が結婚する「皆婚社会」と言われていました。

ところが、90年代から男性の未婚率が一気に上がり、それに追随するように女性の未婚率も上がっていき、2035年には男性の3割、女性の2割が生涯結婚しない「生涯未婚」になると言われています。

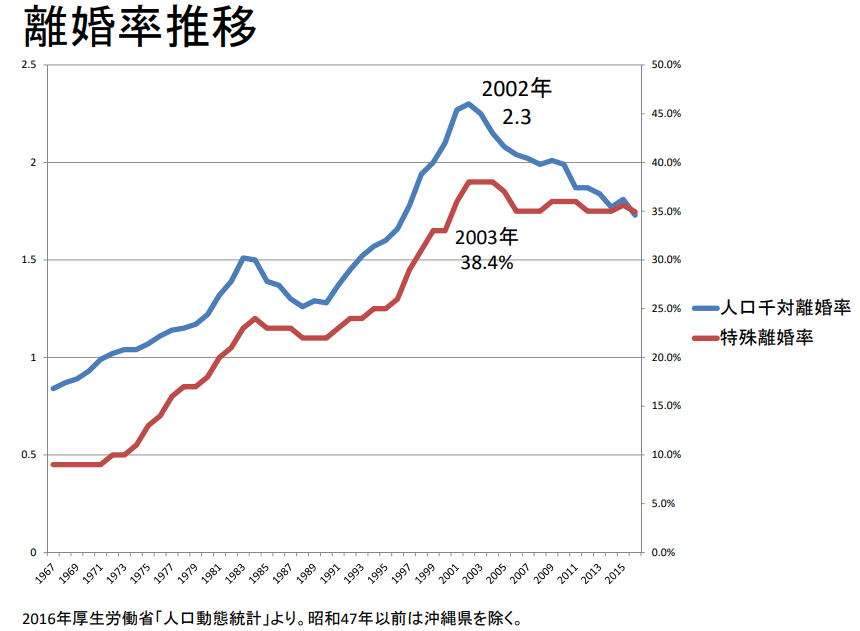

2つ目の理由は、結婚は減るのに離婚は増えるということです。

これは1960年代からの離婚率のグラフですが、昔はほとんど離婚しなかったのが、現在は約35%で推移しています。2000年くらいから離婚率は変わらない状況です。

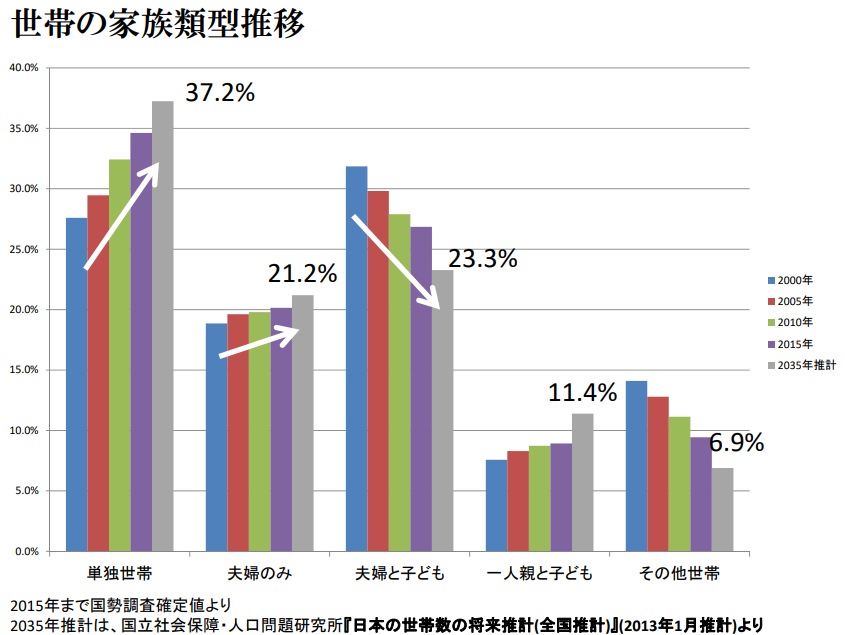

もう1つの理由は、単身世帯の増加です。

国勢調査を見ると、単身世帯はずっと右肩上がりで、2035年にはほぼ4割が一人暮らしになるということが予想されています。夫婦と子というのが標準世帯と捉えられていましたが、実は2010年段階で単身世帯に抜かれています。これが2035年には23%まで下がり、むしろ、夫婦のみの世帯に追いつかれそうになっているのです。もう、核家族というよりも一人暮らし世帯が中心ということになっています。

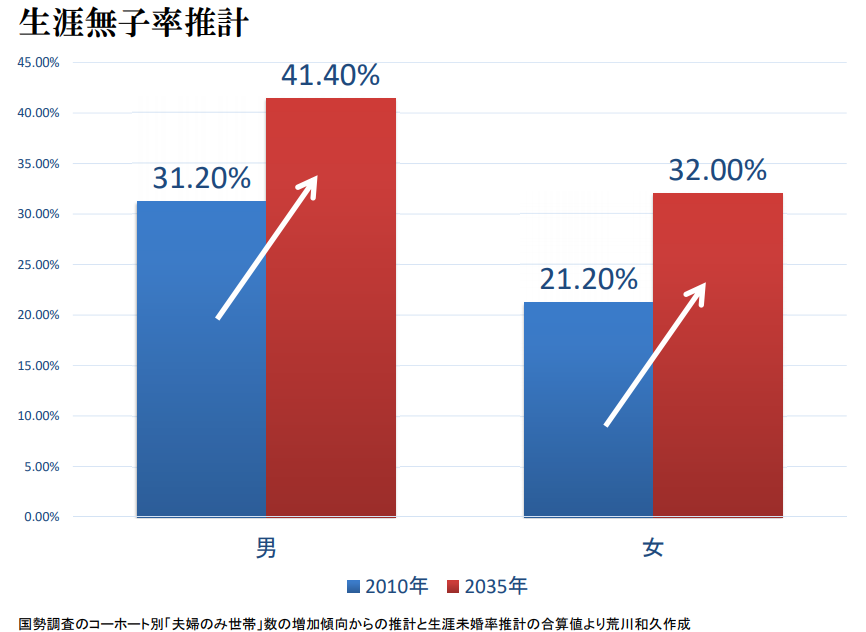

そして最後に、「生涯無子」つまり、生涯一人も子どもを産まないという方も増えています。

これまでは結婚をすれば子どもを産むというのがスタンダードでした。もちろん体のご事情などで産みたくても産めない方もいらっしゃいますが、あえて産まないという選択をするという夫婦の方も増えているのです。2035年には、男性の40%、女性の32%が生涯無子になると言われています。これは生涯未婚の方も含まれますので、生涯未婚プラス10%の人が、生涯無子というわけです。

ここまでの話をまとめると、20年後の日本は、人口の5割が独身、一人暮らしが4割、男性の生涯未婚率が3割、女性の生涯未婚率が2割、結婚しても無子の夫婦が1割という数字になります。

こうなってくると、これまではほぼ10割が結婚して、9割以上が子どもを産み育てていたという社会とは構造が大きく変わってくるわけです。つまり、消費のあり方が変わってくるというということを考えていかなければなりません。

3.これまでのマーケティング戦略が通用しない!? その理由に迫る

こういった状況になると、何もかもが変わってきます。まず1つは、「個人化する社会」になると言われています。これはドイツの社会学者、ベックが唱えているのですが、端的に言うと、今まで家族という共同体が拠り所としてあったのがそうではなくなるということです。家族ではなくて個人というものが立っていかなければいけない社会になります。これは、今の若い方はかなり実感されているのではないかと思います。

そしてもう1つは、「世代論が通用しない時代へ」と変わっていきます。例えば「団塊の世代」や「バブル世代」、または「失われた20年」で話題になっている「ロスジェネ世代」ですとか、あとは若い方では「ゆとり世代」などというものがありますよね。要は、生まれた年代で、育った環境や時代背景、経済環境に特徴があり、同時期に生まれた人たちは、大体同じような価値観で同じような生活を送っていくという世代論が通用していたわけです。なぜ通用していたかと言うと、みんなが同じぐらいの時に就職をして、同じぐらいで結婚をして、同じぐらいの歳に子どもを産んで、子育てをして、同じぐらいでリタイアをするという人生の流れが、年代で大体皆さん一緒だったのです。しかし、半分以上結婚しない人がいて、結婚しても離婚してしまう人もいて、ライフスタイルも多様化しているわけです。そうすると同じ年代に生まれたからといって、同じような価値観や環境で生活するとは限らないのです。昭和時代のような人生すごろくは終わり、世代論は通用しなくなるのです。

そして最後に、「マーケティングが変わる」ということです。先程の世代論の話にもつながりますが、20代の若者はどういうものを欲しがるのか昔はわかりやすかったのが、仮に20代でも、結婚して子どもが生まれ親になった20代と、全く結婚する気がなく遊び歩いている20代では、消費するものが異なります。それが40代でも全く一緒なのです。昔は30代、40代の女性はだいたい主婦になっていたのが、今30~40代で結婚されていない方もたくさんいらっしゃいます。そうなると、「30代を狙いましょう」「40代を狙いましょう」といったマーケティングが通用しなくなってきているのもおわかりでしょう。それぞれの生き方によって、欲しいものも違いますし、お金の使い方も違う。もっと言うと時間のかけ方も違います。こういったあたりに、今後真正面から向き合っていかなければならないとお考えいただければと思います。

講師: 荒川 和久(あらかわ かずひさ)

株式会社博報堂 アクティベーション企画局 ソロ生活者研究所所長。

早稲田大学法学部卒業後、博報堂入社。自動車・飲料・ビール・食品・化粧品・映画・流通・通販・住宅など、幅広い業種の企業プロモーション業務を担当。プランニングだけではなく、キャラクター開発やアンテナショップ、レストラン運営も手掛ける。

従来、注目されなかった独身男性生活者に着目し、2014年より「博報堂ソロ男プロジェクト」を立ち上げた。自らも「ソロ男」である。

日本で唯一の独身男性研究家。読売オンライン、東洋経済オンラインにて「ソロモンの時代」コラム連載。

- <著書>

- 『超ソロ社会 「独身大国・日本」の衝撃』(PHP新書)

- 『結婚しない男たち 増え続ける未婚男性「ソロ男」のリアル』(ディスカヴァー携書)